你敢相信吗?

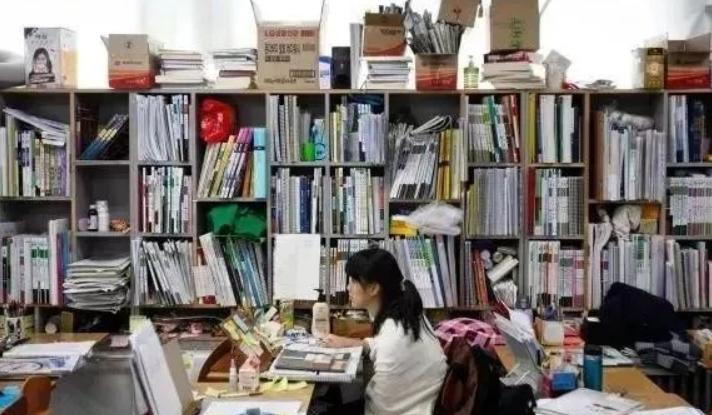

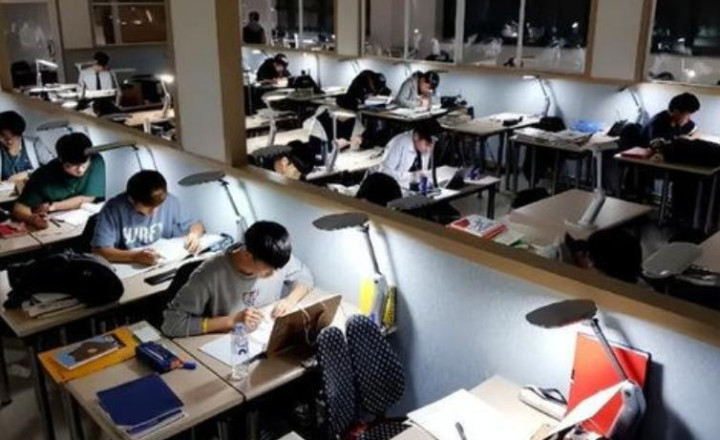

韩国竟然在凌晨三点,街灯还亮着,窗户里有人背着单词、有人刷题、甚至有人把咖啡当水喝。

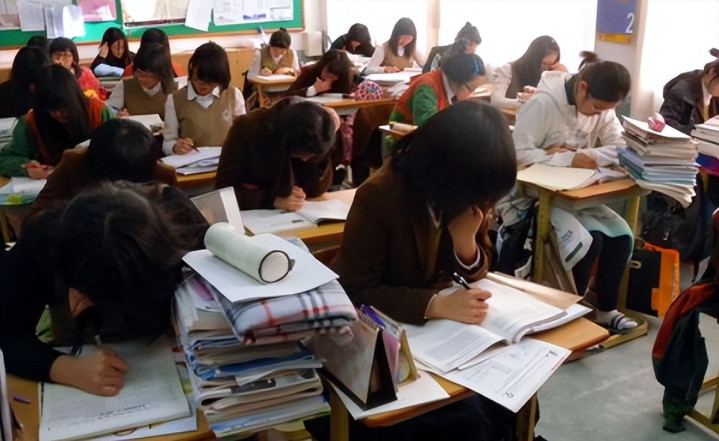

一个发达国家的孩子,竟然每天把十五个小时交给课本,睡三四个小时只算正常,甚至吃饭上厕所都得捎着书。

更夸张的是这些孩子的家长,他们竟然愿意将七成以上的收入、九成以上的精力砸进补习。

在一个面积还没浙江大的城市里补习班超过十万家。

你可能以为我在夸张,可在这里,“补习帝国”不是调侃,是日常。

你如果要问这里的节奏那得快到什么程度?

借用他们国家的一种民间流行说法就是“四当五落”,这是什么意思呢?

用通俗的话来讲就是睡四小时才稳,睡到五小时就危险了。

那为什么不是三小时?

医生给了一个直白的底线:低于三小时,人会垮。

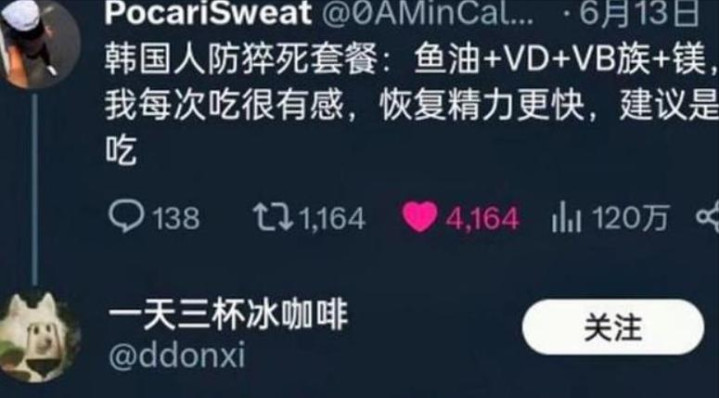

而且这个国家为了让孩子“安心学习”,医疗机构甚至推出“防猝死套餐”,鱼油和维生素掺在一起,目标只有一个,那就是让孩子提高续航能力。

他们的内卷已经不满足位于课堂了,甚至涉及课堂之外。

因为在课堂之外,学生还被一份“生活记录簿”追着跑。

就比如如果大学要看德智体美劳,学校就把吃穿住行、特长礼仪、社团志愿一条条记。

谁哪项薄弱,谁就可能失之交臂。

也就是说这个国家面临的不仅是成绩得够高,而且钢琴要会弹,画画要能看,演讲要站得住,周末排到月底,时间被切成碎末。

其实也有一些事件把这种紧绷撕开过口子。

在2015年的时候,某高中五名五十多岁的男教师因长期性骚扰被捕,舆论哗然。

更让人发怔的是,部分受害女生发起联名,请求释放其中一名“高考名师”。这是为啥?

理由只有一个,他们目前正在高三关键期,没有他,课程没人讲,入学材料没人写。

他们甚至开始猜忌谁去举报的,将受害者视为敌人。

此类事件并不少。

在2011年,某个一向懂事、成绩不错的高三男生,在三月全国模拟考里排到七十万考生中的第四千名,怕母亲不满,把名次改口成第六十二。

谎言被拆穿、责骂落下,少年走进厨房,拿起了刀。

很多人不理解:不就是分数吗?

可当学习成为身份、未来、体面、家庭赌注的总和,人的心门是会突然关死的。

根子其实并不只在孩子。

因为资源分配先天就偏向了富人区。不管是好的学校,还是好的老师几乎全在首尔与周边。

有人曾经统计过相关的数据,2017年的一组官方数据就印证了这一点。

农村高中生进大学的比例约三成五,但是首都圈却接近七成。家境一般的孩子要弥补差距,只能拿时间和补习硬凿,父母也只能把口袋掏空。

于是在长期熬夜和高压很快变成失眠、焦虑、惊恐,甚至一些青少年在调查里被统计为心理障碍,抑郁居多。

那为什么这个国家的父母非要把孩子往火线上送?

很简单,那就是孩子未来能有一个更好的选择。

因为这里的“好工作”,几乎都集中在少数大企业,薪酬和平台带来的差距更是直接决定生活水平。

想进三星、LG这样的“金饭碗”,第一关就是文凭。

最好出自首尔大学、高丽大学、延世大学这三所老天吃饭的学校。

关于这个问题其实有媒体统计过,在2022年的时候,名校毕业生的起薪能高出普通毕业生好几万,入职后的晋升通道、校友网络、人脉资源,一环扣一环。

政商两界的上层也印证了这条路径。

国会里名校校友占比吓人,五百强企业的CEO中,三校出身的名单长到能排成一条街。

于是,高三没考中,复读;复读一年还差一点,就再来一年,由此,便成为了死循环。

在2022年参加高考的考生里,复读生就超过三成。

对于这种现象,有人说,这叫“搏命”,同时也有人说,这只是“手续”。

于是这种环境也就自然而然地造就了补习班。

于是白天学校,晚上补习,假期进营成为韩国学生的常态。

补习老师里诞生“明星”,一节课千金难求,学生追着换校区,家长在楼下通宵排队。

咖啡店成了自习室,图书馆门口一到开馆就排长龙,街头的计时学习室按小时收费,座位翻台比餐馆还快。

看见这样的形容肯定不免有人问,这样“卷”,大学的门难道就稳了吗?

其实哪有那么简单,虽然投入高,但胜率其实就不到一半。

拼到最后,很多人只换来一个普通录取通知书,然后在求职市场上重新排队。

与此同时,其实压力的外溢,早已经超过校园了。

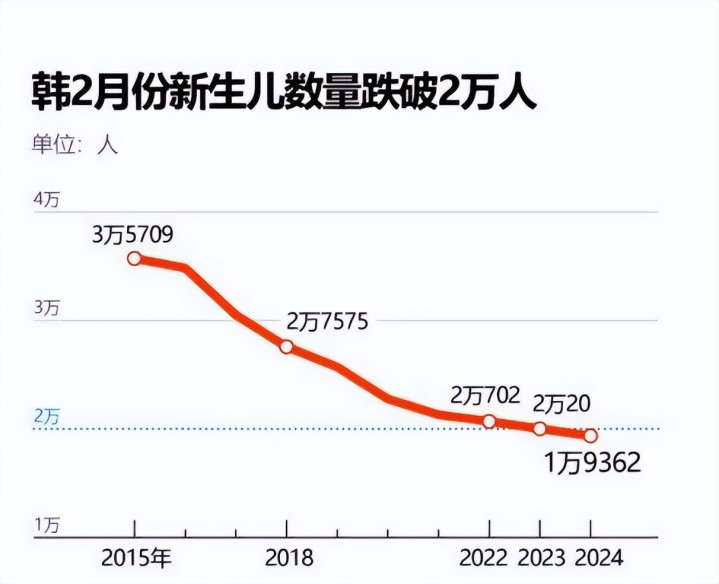

年轻人推迟结婚,或者直接干脆不婚,生育率一路下探,跌到全球倒数。

对此政府不是没想过办法。

就比如有人说养娃贵,那政策就生一个给补贴,数字写得漂亮。

紧接着就是有人说生了也没人带,公共托育加码,价格往下压。

甚至还拿兵役与晋升做文章,希望用制度去换热闹。只见一年又一年,统计曲线没有向上拐。

议员急了,直接抛出“单身税”这类强硬主意,社会一片哗然,人们投票的结果依然是:不愿把下一代送回同一条赛道。

而且此时教育的公平与否,更是直接决定了一座城市的温度。

虽然首都的高楼有灯光,但是郊县的小镇也有寒意。

资源集中让一部分孩子从起点就站上了坡顶,另一部分孩子只能背着石头往上爬。

学校、补习、竞赛、记录簿把人分出层级,企业的门槛又把层级固化。

家长的焦虑不是空穴来风,孩子的崩溃也不是孤立个案。

一个家庭把希望绑在一个名字、一张证书上,失手就坠落,成功也不过是进入下一场更难的筛选。

更让人无力的是,教育之外,本该教会孩子如何与自己相处、如何与世界相处的那些环节,被作业和排名挤到角落。

一个少年需要被允许困惑、需要被允许普通、需要被允许慢一点,可所有安排都在催促他快一点、再快一点。

这也就变相导致情绪得不到疏导。

如果你要问这个国家的孩子们为什么非要读名校。

一些孩子很可能会回答你:因为那是通往体面生活的唯一路。

“唯一”两字一出,那就说明人的选择已经被封死了。

其实要明白不是每个人都适合用同一种速度前进,也不是每种天赋都能用考试来丈量。

关于这个发达国家的问题其实很容易被看出来,就是社会分配的那条路铺得过于狭窄,而教育系统又把所有人往那条路上挤。

如果你挤不进去,那你就得自认倒霉,如果你有机会挤进去的,也不是终点。

有人可鞥在这个时候会问了,那么这样的投入到底值不值?

其实要明白值不值从来不是一个统一答案。

因为当一个国家把婚姻、生育、劳动力市场、税收激励全都一股脑儿搭在教育这块基石上的时候,一旦这块基石出现裂缝,那么所有上面的东西都会抖。

配资之家论坛主要有配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。